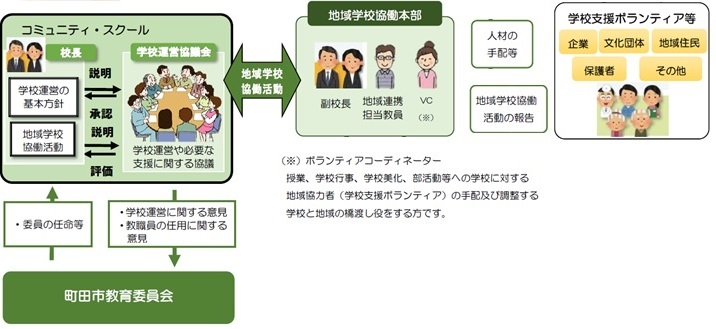

これに対して、学校運営協議会は、学校運営や必要な支援に関する協議を行うために、各学校に設置される合議体です。委員が当事者意識をもって校長の求めに応じて意見を述べるだけではなく、一定の権限と責任をもって学校運営そのものに意見を述べることができます。また、コミュニティ・スクール移行後は、学校と地域がより強固に連携、協働した地域学校協働活動を進めていくため、各学校に地域学校協働本部を置きます。学校の困りごとや学校運営協議会での発案について、ボランティアコーディネーターが中心となって保護者や地域の方々等と学校をつないでいくことで、地域・家庭・学校の一体となった特色ある学校づくりが実現します。

学校運営協議会の主な役割

・校長が作成する学校運営の基本方針を承認するほか、学校運営への支援について、教育委員会又は校長に意見を述べることができます。

・学校の教育目標を達成するための教職員の任用について意見(特定の職員の任用に関する事項を除く)を述べることができます。

学校運営協議会を構成する委員

地域住民、保護者、新まちとも運営協議会会長(※3)、学校支援ボランティア、ボランティアコーディネーター、学識経験者など、計5~7名

コミュニティ・スクールへの移行によるメリット

コミュニティ・スクールは、学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地域住民の皆さんが参画できる仕組みです。当事者として子どもの教育に対する課題や目標を共有することで、学校を支援する取り組みが充実するとともに、関わる全ての人に様々な魅力が広がっていきます。

※1 スクールボード協議会とは

”地域が学校を支える”という理念を取り入れ、学校支援ボランティアや保護者、地域住民等が教育活動を支援したり、学校が行う自己評価及び分析に対する評価を行うなど、家庭・地域・学校が協働して学校運営を行うための仕組みとして、2009年度から市内の全小中学校で導入しています。

※2 コミュニティ・スクール(=学校運営協議会制度)とは

文部科学省の定義によると、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律(地教行法第47条の5)に基づいた仕組みです。

▼コミュニティ・スクールについて(文部科学省ホームページ)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/

※3 「まちとも」とは

子どもたちが安心して過ごすことができる放課後の居場所です。全42小学校で実施しており、校庭や空き教室等で無料で遊ぶことができます。

▼町田市放課後子ども教室事業「まちとも」について